“经典·时代·未来”安徽省优秀青年书法作品展暨创作研究活动(三)

1993年生。中国书法家协会会员、九游会app官方 会员、六安市青年书法家协会副主席。作品入展2019年中国书法年展楷书书法作品展,2020年中国书法年展,2023年轩辕情·中国梦全国书法篆刻作品展一等奖。

专家点评:

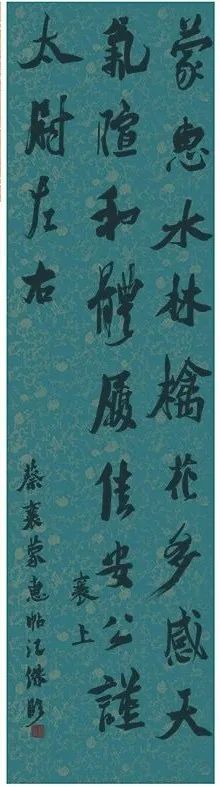

汪杰具有写字的才能,或者说,具有写字的天赋。他临蔡襄的《蒙惠帖》,能看出临习之前的默读,以及必要的心理准备,然后秉笔挥毫,把自己喜爱的字临写下来。这样的过程,是对临写对象的理性认知,是对自己喜爱的书法家的尊重,也是对自己提出的学习要求。

实,是这件临摹作品的特点。汪杰对蔡襄书法有了深入的理解,自然明白蔡襄行书的笔法规律和结字态势,临写时,强化了这些特征,笔力沉实,点画铿锵有力,笔墨收敛,气势横溢,质感强烈。写字忌讳轻滑,用笔忌讳肤浅,尤其是临习,更要把握鹄的,有的放矢。

临摹,往实处努力,就不会走弯路。

他的行书作品,是从实处生发,寻求虚的简约。这是汪杰的自作诗:“烟岚万里影重朦,隔岸人家待客中。征雁游去故乡月,何时此地与君逢。”写景、抒情,有一定的艺术感染力。书写自己的诗,与临摹作品相比,需要艺术感觉的加持,如此才能笔意与心境相通,书法与诗文颉颃。诗的境况宽大,书写松弛,字迹就显得轻快、洒脱。

不过,脱离了临写,进入创作阶段,艺术感觉当然重要,基本功还是要加强。尽管这件行书作品不俗,也值得玩味,总觉的缺少一点东西,那就是每一个字的提升空间,每一笔前进的过程。

——张瑞田

行书自作诗一首中堂

1983年生。中国书法家协会会员,六安市书法家协会主席团成员、副秘书长,六安市书法家协会楷书委员会副主任。作品入展全国第十二届书法篆刻作品展,全国第十三届书法篆刻作品展,安徽省首届楷书精品展等。

专家点评:

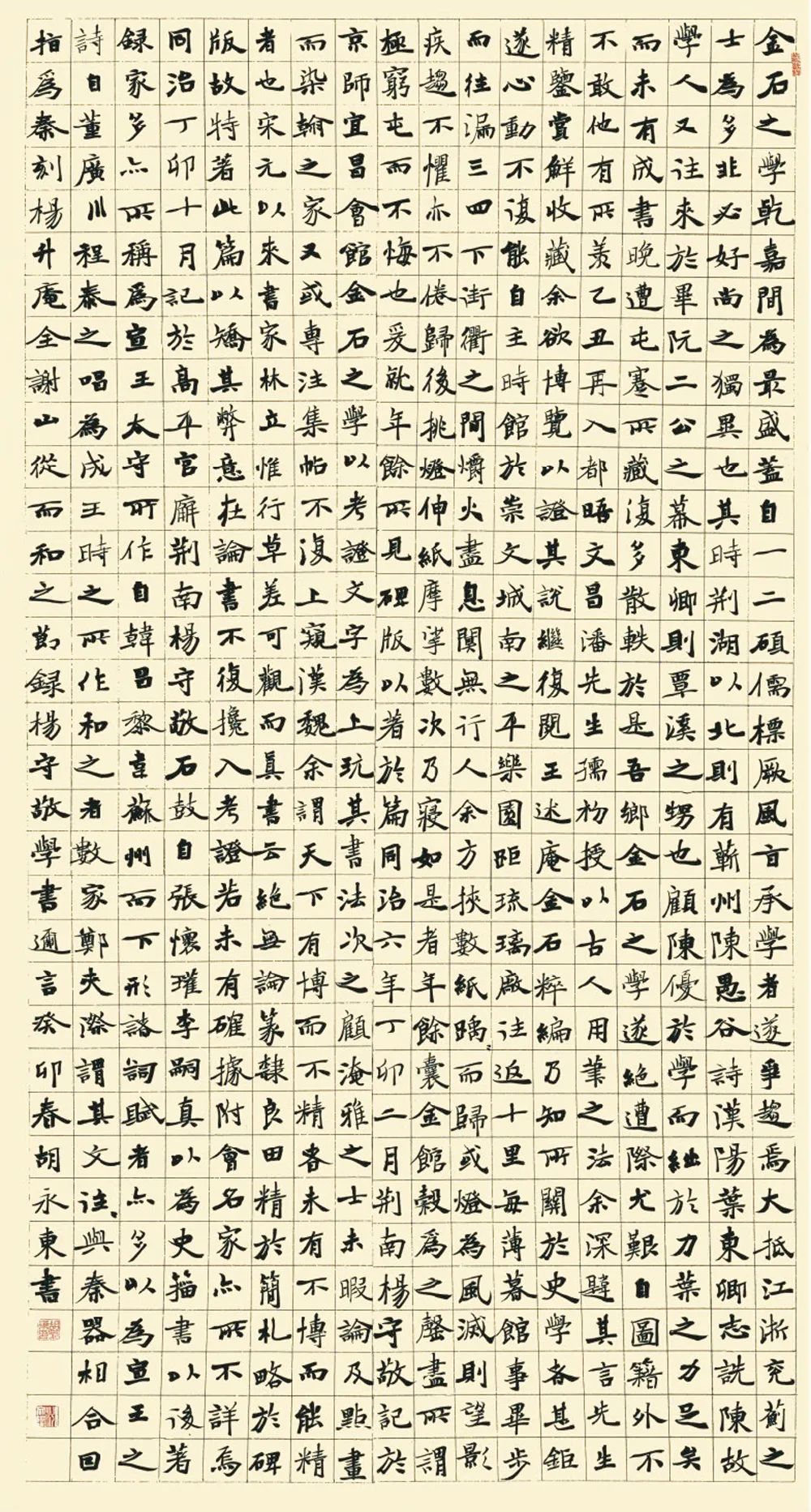

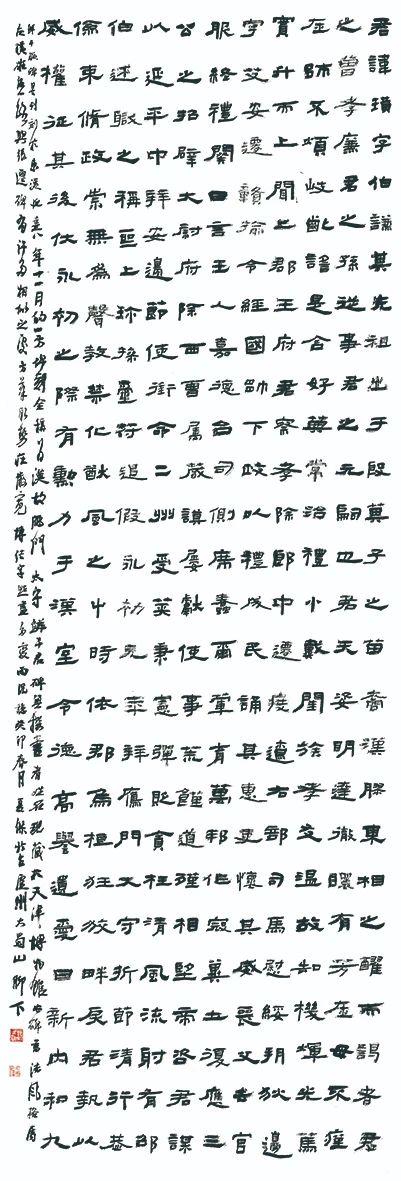

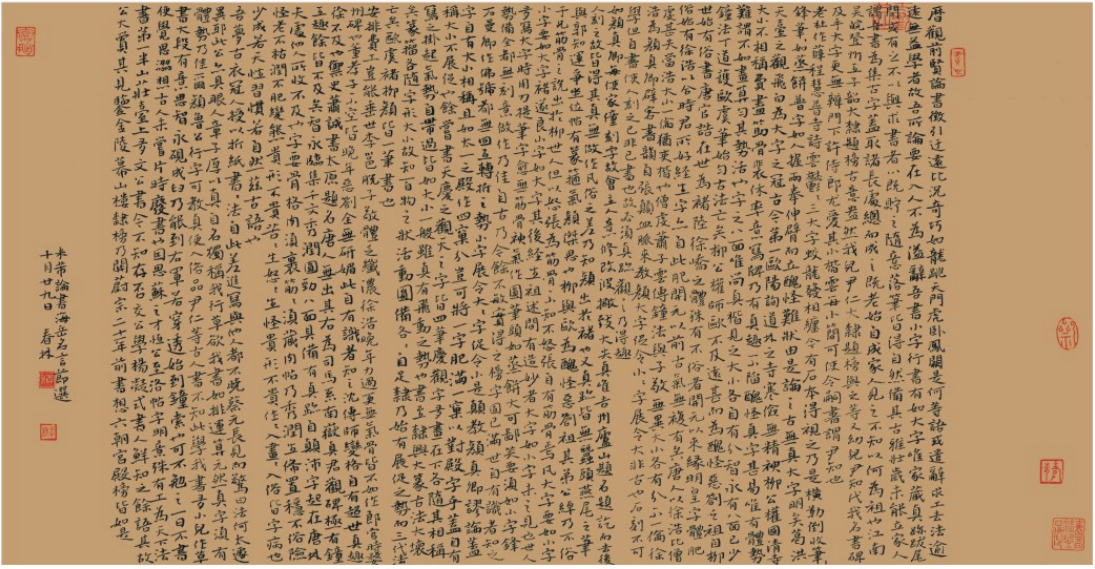

胡永东的书法明显取法北碑墓志,斜划紧结,中宫收紧,波磔飞扬,体势开阔,基础非常好。现在很多作者喜欢写长篇的,洋洋洒洒,下笔千言,胡永东同学也不例外。能写长篇,首尾一贯、一气呵成,这是一种难能可贵的能力,一种对笔墨极强的驾驭能力。对于胡永东同学的楷书我提不出太多具体的建议,我想与其探讨的是,北碑已经写成这样了,以后北碑怎么写。现在写这种北碑的很多,模样长得差不多。当然,其他书体也往往面临这个问题。很多理论文章直言书风雷同,对这种现象进行批评。形成这种现象有很多原因,其中之一就是视野需要拓宽。北碑除了《张猛龙》还有很多,风格也很多样,有平和的,也有拙朴的,也有特别浪漫的。同样是墓志,并不仅仅是洛阳墓志这一个类型。现在考古新发现很多,新风格新面目,取法的范围可以拓宽。还有一个就是融会的问题。有的作者长年累月的反复书写某种魏碑,写来写去,积习渐增,就容易写成一个样子。帖学发展到清代就不景气了,甚至“帖学大坏”。原因很多,其中之一就是营养不均衡。学习碑刻,既要专,也要博,既要融会,更要提炼。丑不等于陋,拙不等于生,刚不等于佷,朴素不等于寒碜。这是我写碑粗浅的感悟,希望有机会与胡永东同学共同交流。

——郑培亮

楷书节录杨守敬《学书迩言》中堂

1994年生。中国书法家协会会员,安徽省书协青少年工作委员会委员,安徽省青年书协理事,亳州市书法家协会副秘书长。入选首批安徽省文联首批“551”选拔培养计划。作品入展全国第十二届书法篆刻展、2020年长三角视觉艺术青年艺术家作品展等。

专家点评:

贾同宇同学的书法来自《石门铭》,《石门铭》又源自《石门颂》。康有为在《广艺舟双楫》中称《石门铭》飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙,源出《石门颂》《孔宙》等碑。《石门颂》《石门铭》,一隶一楷,都不好写。杨守敬《平碑记》说《石门颂》行笔“真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出。”清代张祖翼感慨《石门颂》难以效仿,认为“三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”写《石门铭》也是如此。但《石门铭》在近年的展览中颇受青睐,一种将原碑与康有为楷书相结合的书风很是流行。贾同宇的书法选择《石门铭》这一类翩翩欲仙的作品,需要做好前期的准备工作:一是要有写端庄平正楷书的基本功,楷书功底不扎实,直接写《石门铭》要么写得松松垮垮,要么摇头晃脑,“遣兴”容易,“尽意”很难。二是《石门铭》书写、凿刻的工具、材料、环境等等要做考察,相关的研究文章要拿来读一读,要了解《石门铭》与《石门颂》的书刻材料比我们常见的石碑、墓志要坚硬,表面也不是很平整,在特殊环境中书写姿势也与日常书写不会一样,环境、工具、材料等因素也会影响书风的走向。其三则是当时的审美观念,《石门铭》是《汉中十三品》中的一品,从《大开通》到《杨淮表》,从《石门颂》到《石门铭》,这一路走来,审美嬗变,系列呈现,一览无余。学习古代碑帖,不要只盯住一件碑帖,既要寻其“源”,还要竞其“流”。

——郑培亮

楷书林则徐《出嘉峪关感赋》中堂

节临《石门铭》

1997年生。中国书法家协会会员,九游会app官方 会员。作品入展全国第九届楹联展、全国第三届临帖展、全国第五届青年书法篆刻展。

专家点评:

当代隶书创作有“内卷”的倾向,这与书法教育有关。在隶书创作领域取得较高艺术成绩的书法家会招收学生、讲授书法,近朱者赤,近墨者黑,久而久之学生写的字与老师的字越来越近似。

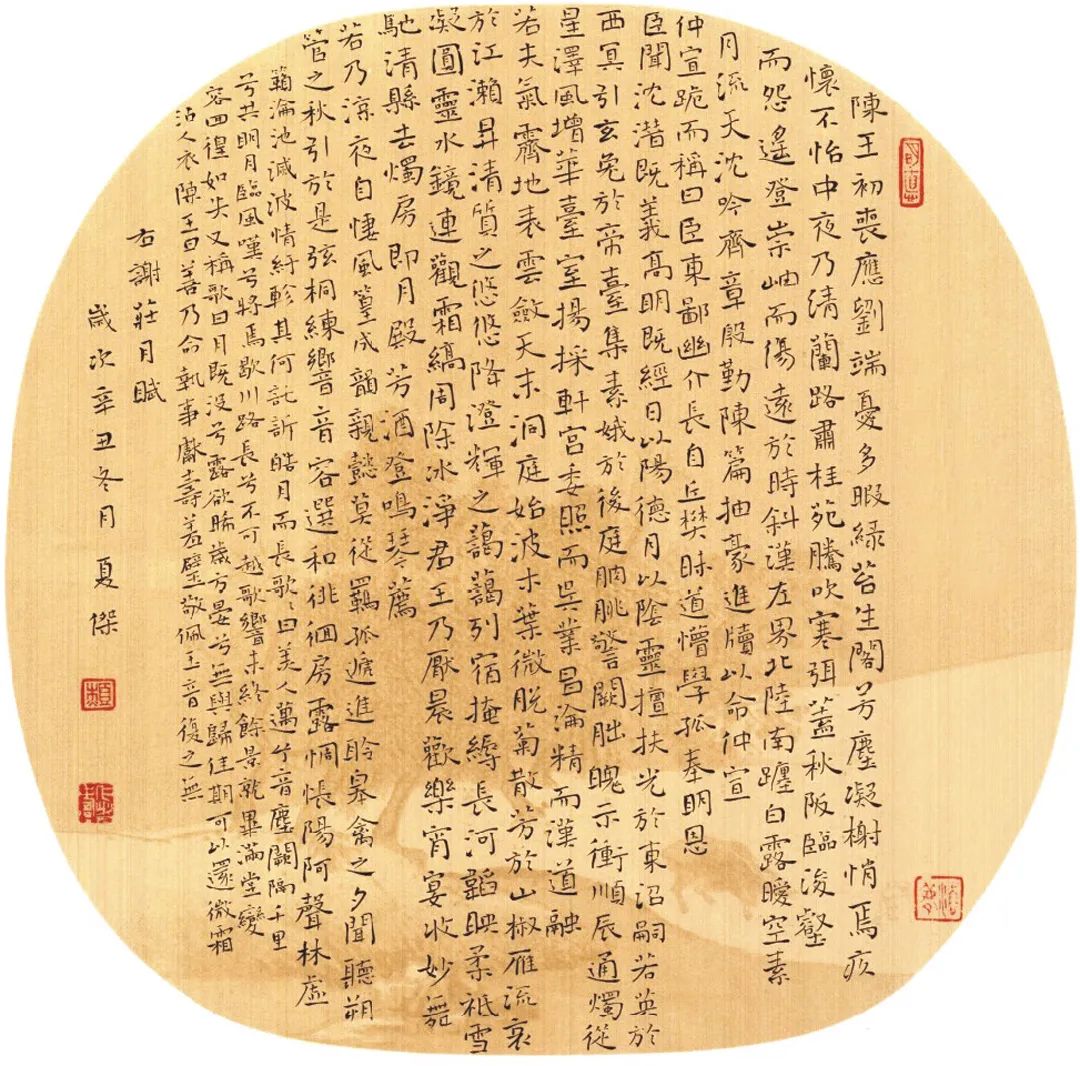

夏杰的隶书有一定的根基,不过,看久了总觉得眼熟,似乎在哪里见过。夏杰的隶书植根汉隶,笔画之间、字形内外有《礼器碑》《曹全碑》《华山碑》等名碑的遗响,也有简牍墨迹的特征,不难看出,夏杰对隶书下了一番功夫,对传统隶书的判断也符合常规。如果夏杰就隶书的一种艺术风尚进行彻底的整合、挖掘,推陈出新,笔下必然会有另外一种光彩。遗憾的是,就在夏杰于艺术领域认真耕耘的时候,他被当代隶书所吸引,自觉或不自觉地受其影响,用笔虽流畅,但有了时风的浮华,结字奇崛,却有了概念化的标签。其隶书对联“无情骤雨从天坠,有意新黄自地生”,是一件较为“陈旧”的作品,从整体布局到每一个字的掌控,从墨法变化到笔法运用,无法调动欣赏者的审美激情。其中一个重要的原印就是——个性缺乏。

夏杰的楷书正相反,尽管也是展览体结构形式,但,艺术才华体现在字里行间,体现在夏杰闲适的用笔,自如的表达、任情的铺张。他的隶书过于拘紧,而其楷书倒显得磊落大方。但这不等于说夏杰的楷书达到了多么高的高度。我想说的是,楷书创作,灵活大于谨严,恣肆高于呆板,甚至一个意外的“败笔”,也是有审美意趣的。这么说,不知道夏杰能否理解。

——张瑞田

楷书谢庄《月赋》扇面

临《鲜于璜碑》

1984年生。中国书法家协会会员,芜湖市书法家协会理事,芜湖市青年书协常务副主席。作品入展全国第四届草书展、全国第十三届书法篆刻展、2020中国书法临书大会。

专家点评:

在全面复兴中华民族传统文化的今天,作为书法来说就是要复兴经典书法。从这个意义上看,晋唐一体化无疑是草书史的轴心,晋唐一体化的意义不仅在于它揭示出晋唐内在书理的一致性,同时它也为我们当下的书法创作提供了一个方向。也就是在这种情景之下,徐茂生选择对二王小草与孙过庭《书谱》的探索无疑有着深刻的现实意义。徐茂生以古意相尚,视孙过庭《书谱》笔法不二法门。他对“二王”、《书谱》可谓是孜孜矻矻,穷心研悟。论功夫、技巧,可谓厚积成势,在当代也是上乘的。从帖学立场来看,他的草书在不知不觉中对“法”的依赖成为“常态化”,导致他的草书呈现更多的法理,不免有匠气之嫌。但一味追求“雅、平、静”之审美趣味,很难逸出古典审美的范畴。从而导致他的书法在风骨上失去筋骨之气。

——吕金光

草书节录董其昌《画禅室随笔》中堂

自作观帖放竿联

1982年生。中国书法家协会会员,九游会app官方 会员,民建安徽书画院副院长。作品入展2020“书圣故里•中国临沂”中国书法临书大会优秀奖,全国第八届篆刻艺术展入展,“百年西泠•金石弘源”西泠印社国际篆刻选拔赛暨第九届篆刻艺术评展入展等。

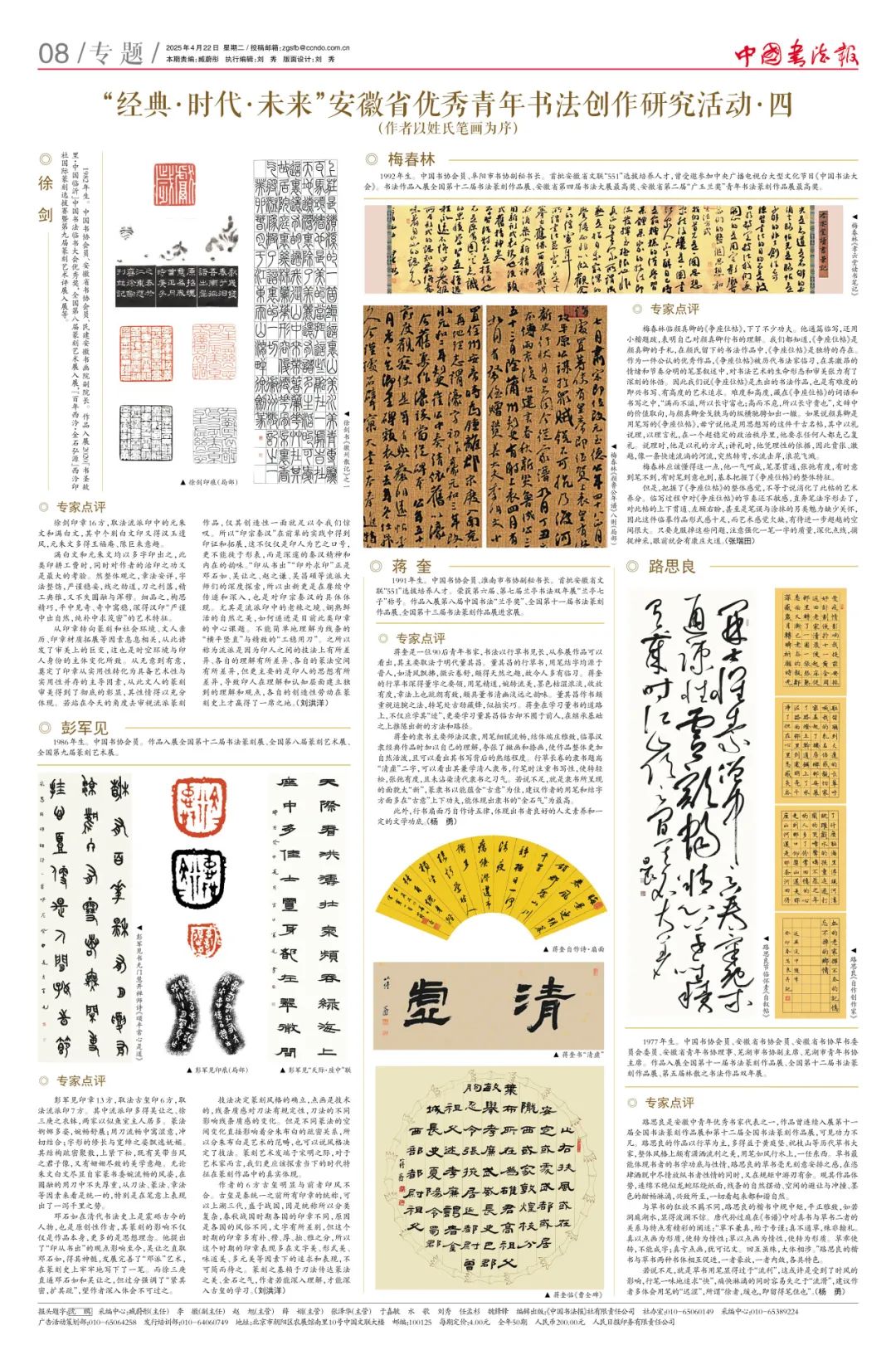

专家点评:

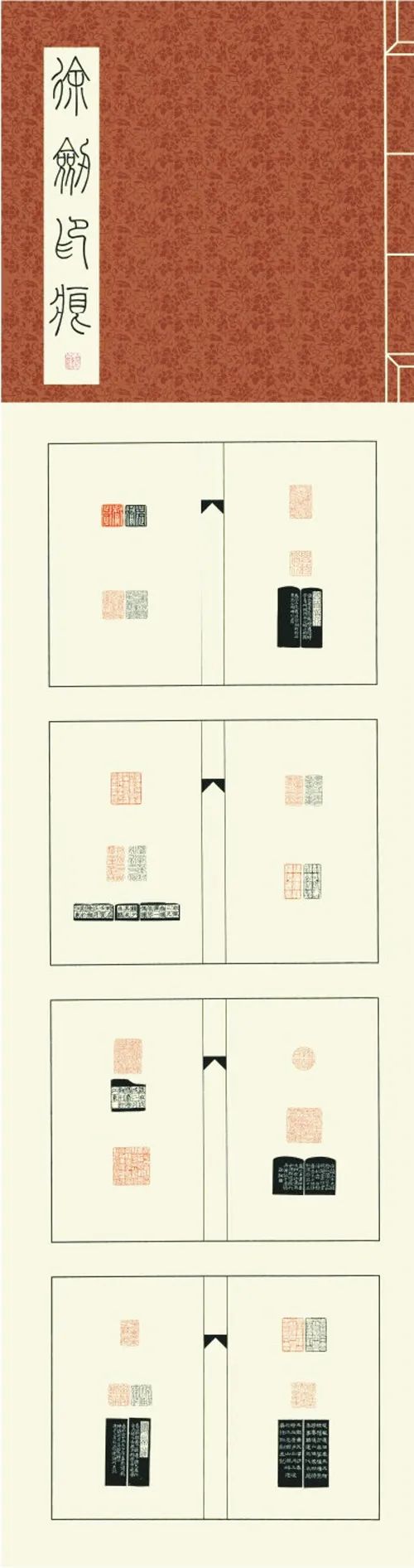

徐剑印章16方,取法流派印中的元朱文和满白文,其中个别白文印又得汉玉遗风,元朱文多得王福庵、陈巨来意趣。

满白文和元朱文均以多字印出之,此类印耕工费时,同时对作者的治印之功又是最大的考验。然整体观之,章法安详,字法整饬,严谨稳妥,线之劲道,刀之利落,精工典雅,又不失圆融与浑穆。细品之,构思精巧,平中见奇、奇中寓稳,深得汉印“严谨中出自然,纯朴中求茂密”的艺术特征。

从印章转向篆刻和社会环境、文人亲历、印章质材拓展等因素息息相关,从此诱发了审美上的巨变,这也是时空环境与印人身份的主体变化所致。从无意到有意,奠定了从印章的实用性转化为具备艺术性与实用性并存的主导因素,从此文人的篆刻审美才得到了彻底的彰显,其性情得以充分体现。若站在今天的角度去审视流派篆刻作品,仅从其创造性一面足以令我们惊叹。所以“印宗秦汉”在前辈的实践中得到印证和拓展,这不仅仅是印人为艺之口号,更不能徒于形表,而是深邃的秦汉精神和内在的韵味。“印从书出”、“印外求印”正是邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕等流派大师们的深度探索,所以出新更是在赓续中传递和深入,也是对印宗秦汉的具体体现。尤其是流派印中的老辣之境、娴熟鲜活的自然之美,如何递进是目前此类印章的中心课题。不能简单的理解为线条的“横平竖直”与精致的“工稳用刀”,之所以称为流派是因为印人之间的技法上有所差异、各自的理解有所差异、各自的篆法空间有所差异。但更主要的是印人的思想有所差异,导致印人在理解和认知层面建立独到的理解和观点,各自的创造性劳动在篆刻史上才赢得了一席之地。

——刘洪洋

徐剑印屏

谢逸如梦令一首

1992年生。中国书法家协会会员、阜阳市书法家协会副秘书长。首批安徽省优秀青年文艺工作“551”计划选拔培养人才,曾受邀参加中宣部的中央广播电视台大型文化节目《中国书法大会》。书法作品入展全国第十二届书法篆刻作品展、安徽省第四届书法大展最高奖、安徽省第二届“广玉兰奖”青年书法篆刻作品展最高奖。

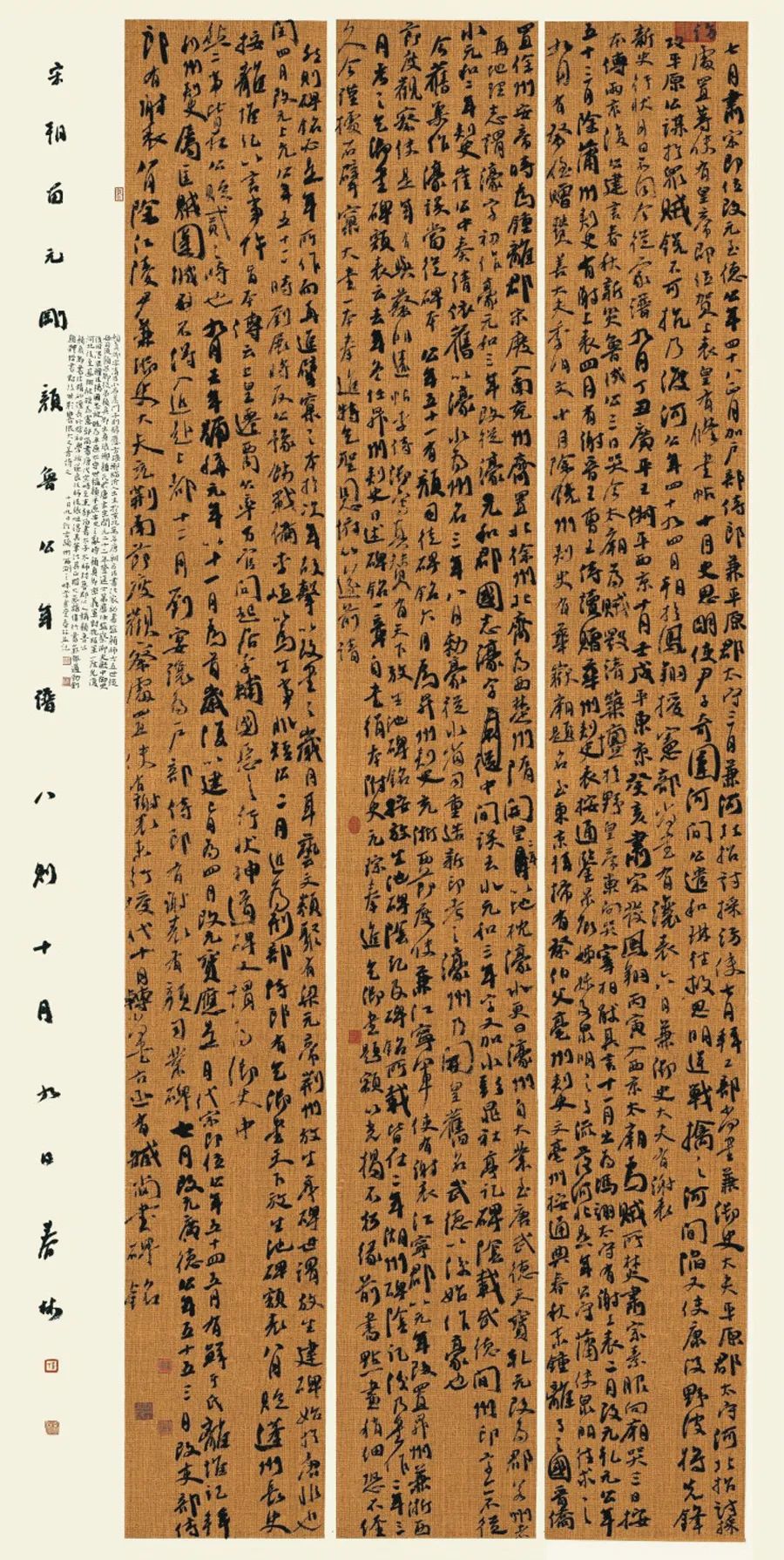

专家点评:

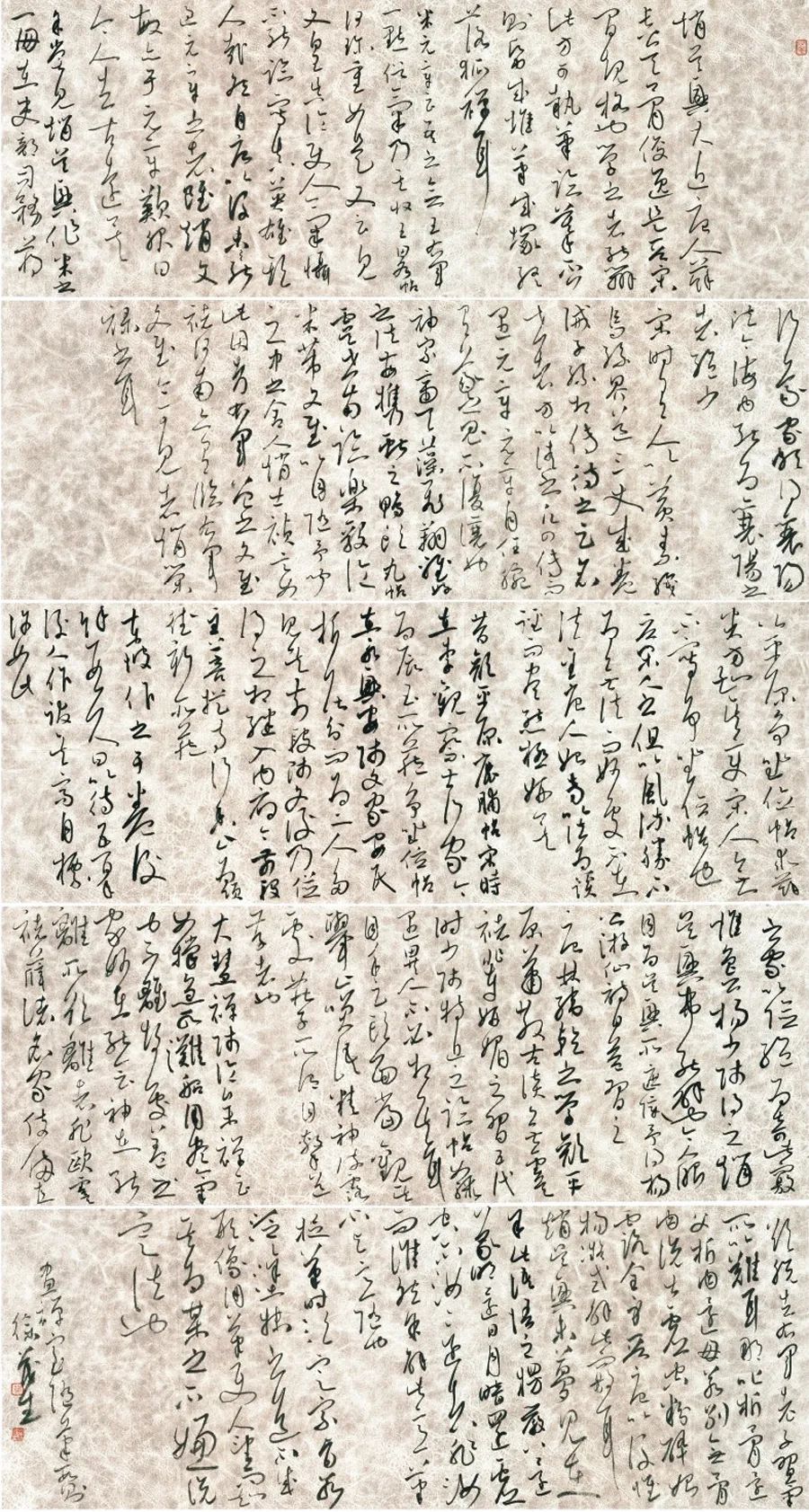

梅春林临颜真卿的《争座位帖》,下了不少功夫。他通篇临写,还用小楷题跋,表明自己对颜真卿行书的理解。我们都知道,《争座位帖》是颜真卿的手札,在颜氏留下的书法作品中,《争座位帖》是独特的存在。作为一件公认的优秀作品,《争座位帖》被历代书法家临习,在其激昂的情绪和节奏分明的笔墨叙述中,对书法艺术的生命形态和审美张力有了深刻的体悟。因此我们说《争座位帖》是有品质的杰出的书法作品,也是有难度的即兴书写,有高度的艺术追求。难度和高度,藏在《争座位帖》的词语和书写之中,“满而不溢,所以长守富也;高而不危,所以长守贵也”,文辞中的价值取向,与颜真卿金戈铁马的纵横驰骋如出一辙。如果说颜真卿是用笔写的《争座位帖》,毋宁说他是用思想写的这件千古名帖,其中以礼说理,以理言礼,在一个超稳定的政治秩序里,他要求任何人都克己复礼。说理时,他是以礼的方式;讲礼时,他凭理性的依据,因此贲张,激越,像一条快速流淌的河流,突然转弯,水流击岸,浪花飞溅。

梅春林应该懂得这一点,他一气呵成,笔墨贯通,张弛有度,有时意到笔不到,有时笔到意也到,基本把握了《争座位帖》的整体特征。

但是,把握了《争座位帖》的整体感觉,不等于说消化了此帖的艺术养分。临写过程中对《争座位帖》的节奏还不敏感,直奔笔法字形去了,对此帖的上下贯通、左顾右盼,甚至是笔误与涂抹的另类魅力缺少关怀,因此这件临摹作品形式感十足,而艺术感觉欠缺,有待进一步超越的空间很大。只要克服掉这些问题,注意强化一笔一字的质量,深化点线,捕捉神采,眼前就会有康庄大道。

——张瑞田

行书节录《颜鲁公年谱》条幅

海岳名言节选

1986年生。中国书法家协会会员,中国书法家协会大型活动骨干书家库成员。作品入展全国第十二届书法篆刻展览、全国第八届篆刻艺术展、全国第九届篆刻艺术展。

专家点评:

彭军见印章13方,取法古玺印6方,取法流派印7方。其中流派印多得吴让之、徐三庚之衣钵,两家以似鱼室主人居多。篆法婀娜多姿,婉畅舒展,用刀流畅中寓涩意,冲切结合,字形的修长与宽绰之姿飘逸妩媚。其结构疏密聚散,上紧下松,既有吴带当风之君子像,又有姗姗尽致的美学意趣。无论朱白文尽显自家篆书委婉流畅的风姿,在圆融的用刀中不失厚重,从刀法、篆法、章法等因素来看是统一的,特别是在笔意上表现出了一泻千里之势。

邓石如在清代书法史上是震砾古今的人物,也是原创性作者,其篆刻的影响不仅仅是作品本身,更多的是思想理念。他提出了“印从书出”的观点影响至今,吴让之直取邓石如,得其神髓,发展完善了“邓派”艺术,在篆刻史上牢牢的写下了一笔。而徐三庚直逼邓石如和吴让之。但过分强调了“紧其密,扩其疏”,望作者深入体会不可过之。

技法决定篆刻风格的确立,点画是技术的,线条质感对刀法有规定性,刀法的不同才影响线条质感的变化。但是不同篆法的空间变化直接影响着分朱布白的疏密关系,所以分朱布白是艺术的范畴,也可以说风格决定了技法。篆刻艺术发端于宋明之际,对于艺术家而言,我们更应该探索当下的时代特征在篆刻作品中的真实体现。

作者的6方古玺明显与前者印风不合。古玺是秦统一之前所有印章的统称,可以上溯三代,盛于战国,因是统称所以分类复杂,春秋战国时期各国的印章不同,原因是各国的风俗不同,文字有所差别,但这个时期的印章多有朴、穆、厚、拙、雅之分,所以这个时期的印章表现多在文字美、形式美、味道美、多元美等因素下追求和表现,不可简而待之。篆刻之基赖于刀法传达篆法之美、金石之气,作者若能深入理解,才能深入古玺的学习。

——刘洪洋

彭军见印屏

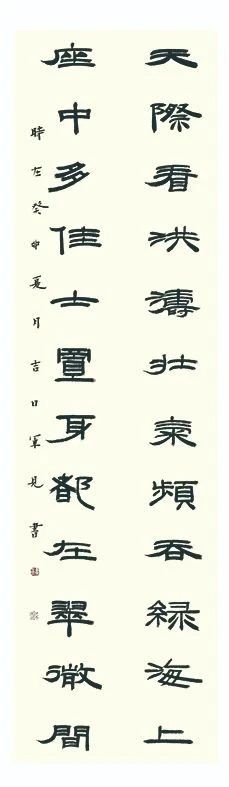

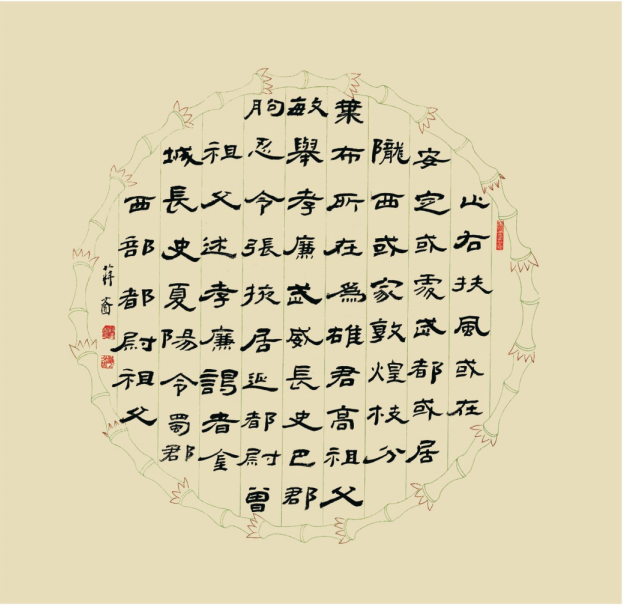

天际座中联

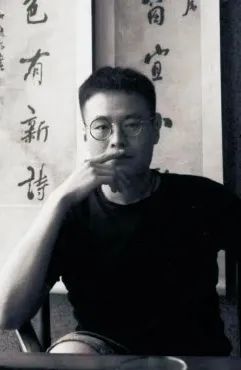

1991年生。中国书法家协会会员、淮南市书法家协会副秘书长。首批安徽省文联“551” 选拔培养人才。荣获第六届、第七届中国书坛兰亭书法双年展“兰亭七子”称号。作品入展第八届中国书法兰亭奖、全国第十一届书法篆刻作品展览、全国第十三届书法篆刻作品展进京展。

专家点评:

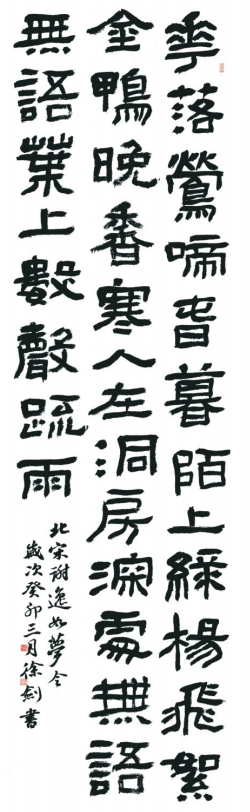

蒋奎是一位90后青年书家,书法以行草书见长,从参展作品可以看出,其主要取法于明代董其昌。董其昌的行草书,用笔结字均源于晋人,如清风飘拂,微云卷舒,颇得天然之趣,故今人多有临习。蒋奎的行草书深得董字之要领,用笔精道,婉转流美,墨色枯湿浓淡,收放有度,章法上也疏朗有致,颇具董书清幽淡远之韵味。董其昌作书颇重视运腕之法,转笔处古劲藏锋,似拙实巧。蒋奎在学习董书的道路上,不仅应学其“迹”,更要学习董其昌临古却不囿于前人,在继承基础之上推陈出新的方法和路径。

蒋奎的隶书主要师法汉隶,用笔细腻流畅,结体端庄雅致,临摹汉隶经典作品时加以自己的理解,夸张了撇画和捺画,使作品整体更加自然活泼,且可以看出书写背后的熟练程度。行草长卷的隶书题耑“清虚”二字,可以看出其兼学清人隶书,行笔时注重书写性,使转轻松,张弛有度,且未沾染清代隶书之习气。若说不足,就是隶书所呈现的面貌太“新”,篆隶书以能蕴含“古意”为佳,建议作者的用笔和结字方面多在“古意”上下功夫,能体现出隶书的“金石气”为最高。

此外,行书扇面乃自作诗五律,体现出书者良好的人文素养和一定的文学功底。

——杨 勇

行草自作诗一首扇面

临摹曹全碑

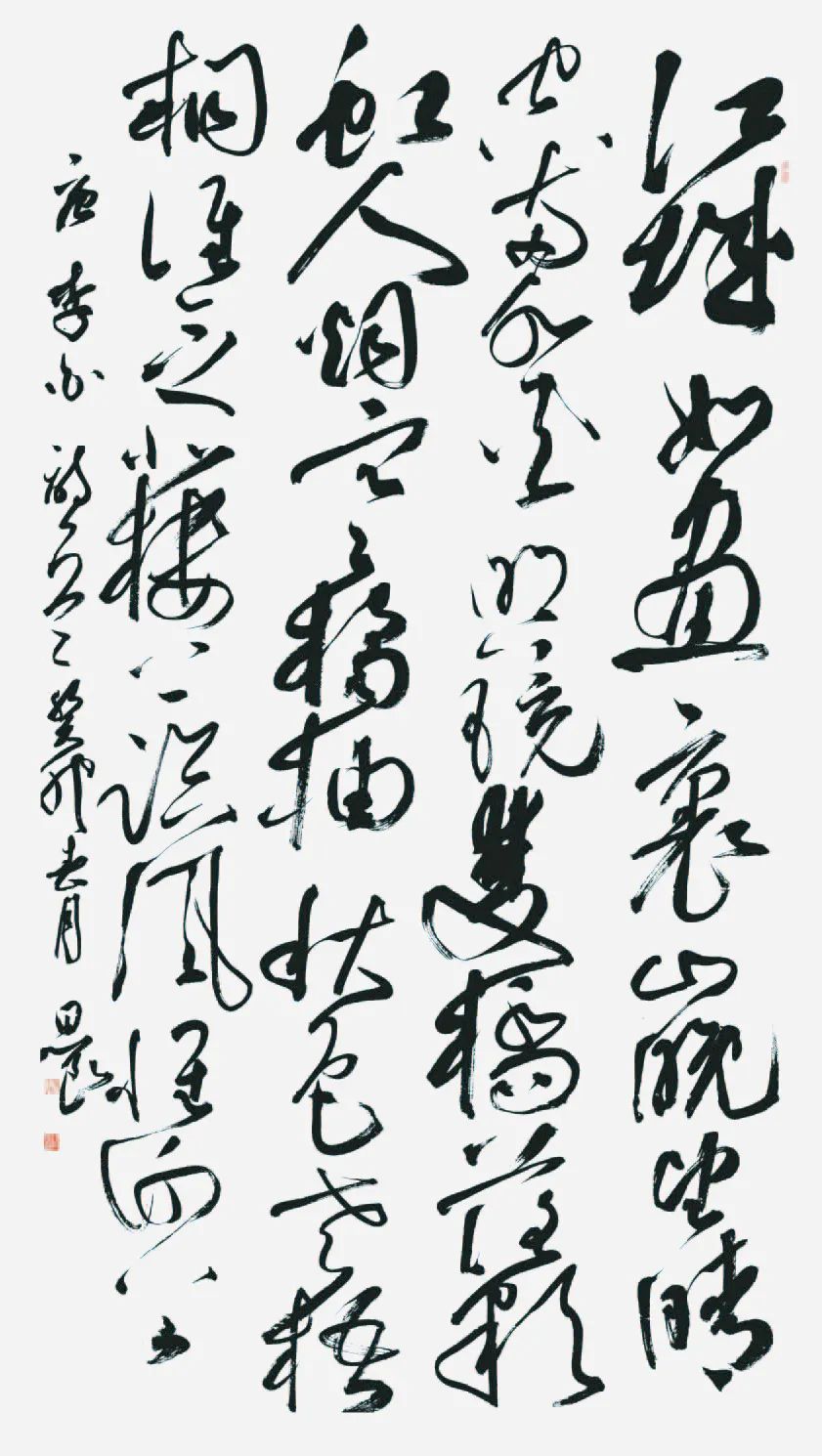

1977年生。中国书法家协会会员、九游会app官方 会员、九游会app官方 草书委员会委员、安徽省青年书法家协会理事、芜湖市书法家协会副主席、芜湖市青年书法家协会主席。作品入展全国第十一届书法篆刻作品展、全国第十二届书法篆刻作品展、第五届林散之书法作品双年展。

专家点评:

路思良是安徽中青年优秀书家代表之一,作品曾连续入展第十一届全国书法篆刻作品展和第十二届全国书法篆刻作品展,可见功力不凡。路思良先生的作品以行草为主,多得益于黄庭坚、祝枝山等历代草书大家,整体风格上颇有潇洒流利之美,用笔如风行水上,一任东西。草书最能体现书者的书学功底与性情,路思良的草书毫无刻意安排之感,在恣肆洒脱中尽情放纵书者性情的同时,又在规矩中游刃有余。观其作品体势,连绵不绝似龙蛇环绕纸面,线条的自然摆动、空间的避让与“冲撞”、墨色的酣畅淋漓,兴致所到,一切看起来都和谐自然。

与草书的狂放不羁不同,路思良先生的楷书中规中矩,平正雅致,如若洞庭湖水,显得波澜不惊。唐孙过庭在《书谱》中对真书与草书二者的关系与特点有精彩的阐述:“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。回互虽殊,大体相涉。”路思良的楷书与草书两种书体相互促进,一者豪放,一者内敛,各具特色。

若说不足,就是草书用笔显得过于“流利”,这或许是受到了时风的影响,行笔一味地追求“快”,痛快淋漓的同时容易失之于“流滑”,建议作者多体会用笔的“迟涩”,所谓“徐者,缓也,即留得笔住也”。

——杨 勇

草书李白《秋登宣城谢脁北楼》中堂

办公室电话:0551-62680157

办公室电话:0551-62680157 展览部电话:0551-62886842

展览部电话:0551-62886842 地址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦6楼610室

地址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦6楼610室